今回は、行政書士業務で使える「分かりやすい文章の書き方」です。

行政書士は書類を作成することが多いので、当然、文章を書くことも多いです。

文章は、いかに相手に分かりやすく、こちらの意志を使えられるかが重要です。

どんな点を気を付ければ良いのか?

具体的に説明します。

行政書士業務で使える分かりやすい文章の書き方

文章は、簡潔、明瞭、シンプルに書くと分かりやすくなります。

具体的には、次の点に注意しましょう。

- 文を短く区切る

- わかりやすい言葉を使う

- 箇条書きを使う

順番に説明します。

文を短く区切る

文章は短く区切ることで、分かりやすく見やすくなります。

ついつい「~が」や「~で」という言葉を多用して文章を長くしてしまいがちですが、そういった文章が多いと、読みにくいうえ相手に内容が伝わりづらくなります。

また、句読点の位置に気を付けるのも大切です。

句読点には、句点(。)と読点(、)がありますが、あえて増やすことで見やすくなる場合もあります。

わかりやすい言葉を使う

できる限り「わかりやすい言葉」を使うのも大切です。

難しい言葉や漢字を使っても、相手に伝わらなければ意味がないですからね。

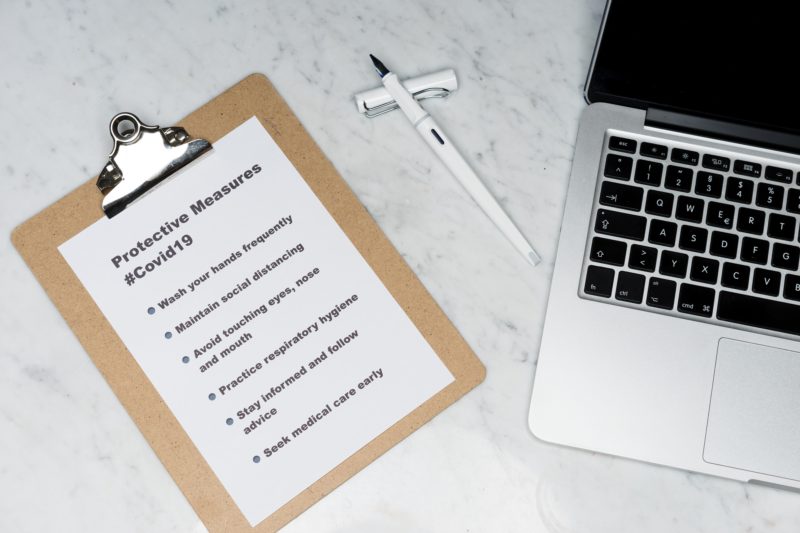

箇条書きを使う

箇条書きを使うと、文章は見やすくなります。

最初に箇条書きで書いて、順番に説明していくスタイルは便利です。

情報が整理されいるので理解もされやすくなります。

文章を書く練習をする

文章は書いた回数だけ上手くなります。

なので、何度も書いて練習することが大切です。

その練習に便利なのが「ブログ」です。

無料のブログもありますので、文章力を上げたい人におすすめです。

コツは、「とにかく書く」です。

最初から上手く書くことは考えないほうがいいです。

分かりやすい文章が必要な業務

何度も練習して、分かりやすい文章が書けるようになると、行政書士の業務でも、その能力を活かすことができます。

例えば「遺言書」の業務です。

遺言書は、ダラダラと長文を書くのではなくて、依頼者が望む内容を、法的にシンプルに分かりやすく書く必要がありますからね。文章力は重要です。

また、行政書士は郵送で顧客と書類のやり取りをすることがあります。

その場合も、分かりやすい文章が書ければ「不備」が減り、業務がはかどります。

今回はここまです。

読んでいただき、ありがとうございました。